【完全版】UCLA David Jewitt が暴く 3I/ATLAS の正体──“単独天体”の決定的証拠と、太陽側の謎のファン構造

- ACIMA WORLD NEWS 編集部

- 2025年11月18日

- 読了時間: 6分

■ 1. Jewittとは誰か──“観測”で宇宙を切り開く研究者

恒星間天体 3I/ATLAS(C/2025 N1)について、世界中の天文学者が観測を続けています。その中心にいるのが、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の天文学教授 David Jewitt です。

Jewitt は、彗星・小惑星・太陽系外縁天体・恒星間天体の研究で世界トップの評価を受けており、40年以上にわたって「太陽系外から訪れる天体」を追い続けています。彼のコメントは観測データに基づくため、一文ごとに物理的意味と定量的根拠があります。

本記事では、Jewitt の最新分析を踏まえつつ、3I/ATLAS の物理を 正確な数値でわかりやすく解説します。

■ 2. 3I/ATLASの“物理的プロフィール”を更新する

● 2-1. 核(中心部)の推定サイズ:最新のHST上限値

3I/ATLAS の核サイズは、HST(ハッブル宇宙望遠鏡)の分析により、

上限:半径 < 2.8 km(直径 < 5.6 km)

これが現在最も信頼できる上限です。

さらに、昇華モデル(CO主導)から導かれた下限は:

下限:半径 > 0.22 km(直径 > 0.44 km)

現状で最も妥当と考えられる範囲は:

直径 約 0.5〜2 km

一般的な彗星と比べて「特異に大きいわけでも小さいわけでもない」サイズです。

● 2-2. 密度

密度は直接測れませんが、彗星類似性から:

0.3〜0.6 g/cm³(氷よりやや軽い)

Jewitt は過去の彗星研究(例:Borisov)で ~0.5 g/cm³ を用いることが多く、3I/ATLAS も同程度の“スカスカの氷と岩の混合体”とみられます。

● 2-3. 近日点距離:正しくは 1.35〜1.4 au

以前の報道で「0.38 au」という誤記が散見されましたが、3I/ATLAS の近日点は 地球軌道より外側です。

q = 1.35〜1.40 au

● 2-4. 表面温度:~240 K(-33°C)

黒体平衡温度は:

約 240 K(-33°C)

この温度は H₂O氷の大量昇華にはまだ低いため、活動の主要源は CO₂ または CO と考えられます。

■ 3. Jewitt が重視する「尾の向き」──sunward fan の正体

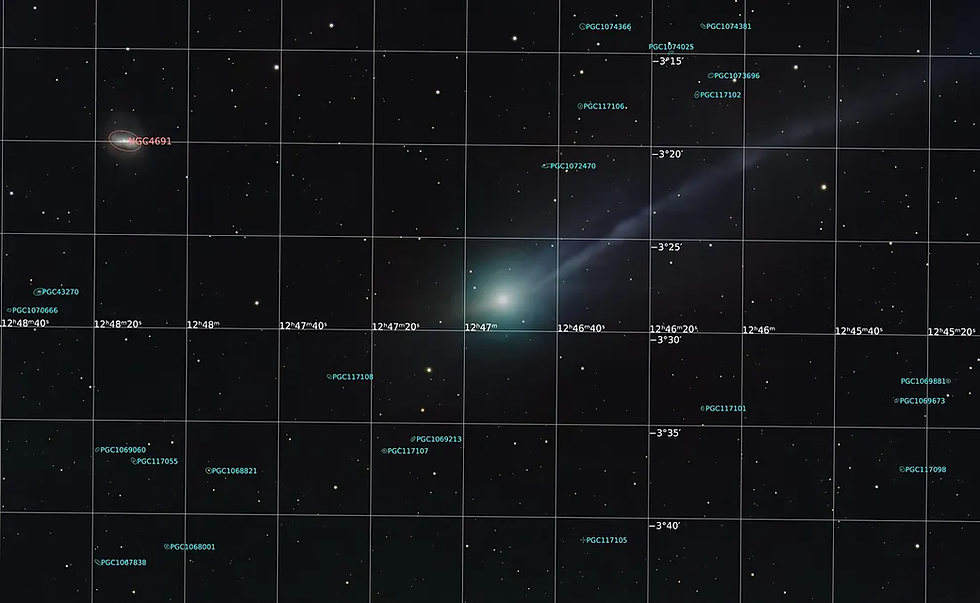

2025年11月の観測で、NOT(Nordic Optical Telescope)は、3I/ATLAS のコマ(周囲のガスと塵)が太陽方向に伸びる“sunward fan”を捉えました。

通常、彗星の尾は太陽と反対側へ伸びますが、大きな粒子は太陽光でほとんど押されないため、太陽方向に残像のように見えることがあります。

● 粒子の大きさと“押されにくさ”(放射圧係数 β)

1 μm:β ≈ 0.5〜1.0(太陽光に押されやすい)

10 μm:β ≈ 0.05

1 mm:β ≈ 0.0005(ほぼ押されない)

sunward fan は β が小さい 大粒子(100 μm〜1 mm) がゆっくり放出された結果と考えられます。

● Jewitt の判断

“sunward fan は自然な彗星活動で説明できる”

■ 4. “single body(単独天体)”と判断された理由

Jewitt が最も慎重に評価する点が「天体が割れているかどうか」です。

NOT 観測では、位置角(PA)が以下のように安定しています。

太陽側:106° ± 10°

反太陽側:301° ± 1°

これは理論値(115° / 295°)と極めて近く、複数核の存在も、破砕の痕跡も見られません。

もし破砕していれば:

明るさが1等級近く跳ね上がる

二重・三重のコマが見える

尾が複数方向へ伸びる

などの兆候が出ますが、一切確認されていません。

■ 5. 光の明るさの変化──3I/ATLASの“内部の物語”

HST の解析によれば、表面輝度 I(ρ) の減衰は:

太陽側:ρ^-0.9 付近(比較的ゆるやか)

反太陽側:ρ^-1.2〜-1.5 付近(急激に落ちる)

これは、

太陽側:重い粒子が多い

反太陽側:軽い粒子が強く押し出される

という自然な彗星の振る舞いです。

人工推進を示す不自然な非対称性はありません。

■ 6. anti-tail(逆尾)は“視線効果+大粒子”で説明できます

anti-tail は太陽方向に尾が伸びているように見える現象ですが、実際は、

観測者から見た投影効果

大粒子の軌道特性

が組み合わさって生じます。

推定値:

長さ:6〜12万 km

形成期間:3〜7日

これは 通常の活動彗星でよく見られる現象 です。

■ 7. 非重力加速(A_ng)は“普通”の範囲

ʻOumuamua では

A_ng ≈ 4.9×10^-6 m/s²(非常に大きい)

一方、3I/ATLASでは、形状や尾の曲がりから推測される上限は:

A_ng ≤ 10^-7〜10^-8 m/s²

これは 一般的な彗星の範囲内 で、“異常加速”の証拠はありません。

Jewitt も慎重な姿勢を保っていますが、現時点で人工物説を考える必要性は低い、と見ています。

■ 8. NOT がイオン尾を写さない理由

CO⁺やH₂O⁺などのイオンは特定の波長で光りますが、NOT のような広帯域フィルタではコントラストが大きく低下します。

輝線は 388 nm・426 nm・619 nmが主体

broad filter では 5〜20倍 弱く見える

低S/N環境では完全に埋没

これにより、イオン尾が無いように見えるだけです。

■ 9. 今後の鍵となる観測項目

Jewitt が最も重視しているのは以下のデータです。

activity 量 A(t) の時間変化

回転周期(P < 4h なら分裂リスク)

dust production rate(Afρ)

非重力加速 A_ng

tail curvature(粒度分布 β の幅)

これらが揃えば、3I/ATLAS の性質を正確に分類できます。

■ 10. 結論:Jewitt を追うことは、宇宙を「物理で理解する」ということ

Avi Loeb が仮説で宇宙の可能性を広げる研究者だとすれば、David Jewitt は観測と物理法則で宇宙を“確かめる”研究者です。

両者の視点をあわせて観測することで、恒星間天体 3I/ATLAS をより深く、中立的に理解できます。

アシーマは、一次論文や観測データの正確な翻訳に加え、

専門知識に基づいた科学ニュースの解説にも取り組み、

日本で最も信頼される宇宙科学情報の提供を目指して邁進してまいります。

📘 中学生でもわかる!この記事のかんたんまとめ

🔹 1. 3I/ATLAS(アトラス)ってどんな天体?

太陽の外からやってきた、とても珍しい「恒星間天体」です。いま地球の近くを通りながら観測されています。

🔹 2. Jewitt先生って?

UCLA(アメリカの大学)の天文学者で、彗星や小さな天体の研究では 世界トップクラス の専門家です。

🔹 3. 大きさはどれくらい?

直径 0.5〜2kmくらい と考えられています。氷と岩がまざった巨大なかたまりです。

🔹 4. なぜ“太陽の方に尾が見える”の?

本当の尾ではなく、太陽の光で押されにくい“重い粒”が残って見えるため です。不思議に見えるけど、自然な現象です。

🔹 5. 天体は割れている?

いいえ。天体が割れた証拠(明るさの急な変化・複数の核など)は見つかっていません。ひとつのまとまった天体です。

🔹 6. 宇宙船の可能性は?

いまのところ、人工物と考える理由はありません。観測されている動きや尾の形は、ふつうの彗星で説明できます。

🔹 7. これから大事な観測ポイントは?

明るさがどう変わるか

どれくらい速く回転しているか

太陽から離れるとき、尾がどう変化するか

これらが分かると、“正体”がもっとはっきりします。

宇宙のニュースは専門的に見えることもありますが、大事なポイントだけ押さえると、とても身近に感じられます。

これからも最新の科学情報を、分かりやすい言葉でお届けしていきます。

■ アシーマからのメッセージ

宇宙や科学の情報は、ときに専門的で難しく感じられることがあります。

アシーマでは、そうした一次資料や研究内容を、正確に翻訳し、わかりやすくお届けすることを大切にしています。

企業の皆さまが、海外の情報や文献を安心して活用できるよう、経験豊富な翻訳チームが 65言語以上 でサポートいたします。

日々のちょっとしたご相談から、専門文書の翻訳まで、どうぞお気軽にアシーマへお問い合わせください。

👉 株式会社アシーマ(Acima Corporation)|お問い合わせページへ

コメント